神葬祭とは?流れや仏式との違い・おくりなや霊璽についても解説

お葬式というとお寺を思い浮かべる方が多いと思います。

現代日本における葬儀の9割以上は仏式ににて行われており、葬式=お寺と考える人が多いのも無理はありません。

しかしながら神道式の葬儀もあり、少ないながらも神式でご先祖様をおまつりされているご家庭もあります。

神道式の葬儀のことを神葬祭(しんそうさい)といいますが、今日はこの神葬祭についてお話をしたいと思います。

神道と仏教における葬式の違い

「神葬祭といっても仏式の葬式と具体的に何が違うの?」と疑問に思われるでしょう。

まずはこの2つの大きな違いについてご説明したいと思います。

死生観の違い

まず、神道と仏教では「死」というものに対する捉え方が違います。

仏教の場合、宗派にもよると思いますが亡くなった人の魂は転生し新たに生まれ変わるという考え方があります。

一方で神道の場合、亡くなった方の御霊(みたま)をお慰めしていくことで御霊は次第に力を高め、家の守り神様になると考えられています。

葬儀を行う場所

仏教の場合、葬儀場のほかお寺でも葬儀を執り行うことがありますが、神道の場合は葬儀場で葬儀を行います。

これは神道において死は穢れ(けがれ)であると捉えられており、神域で行うはふさわしくないという考え方によるものです。

穢れは気枯れとも書くとことがあり、気が枯れている状態のことをいいます。

神社によっては五十日祭や年祭(仏教でいう四十九日や年忌法要)を行うための会館を備えているところもありますが、葬儀に関しては基本的に葬儀場で行われます。

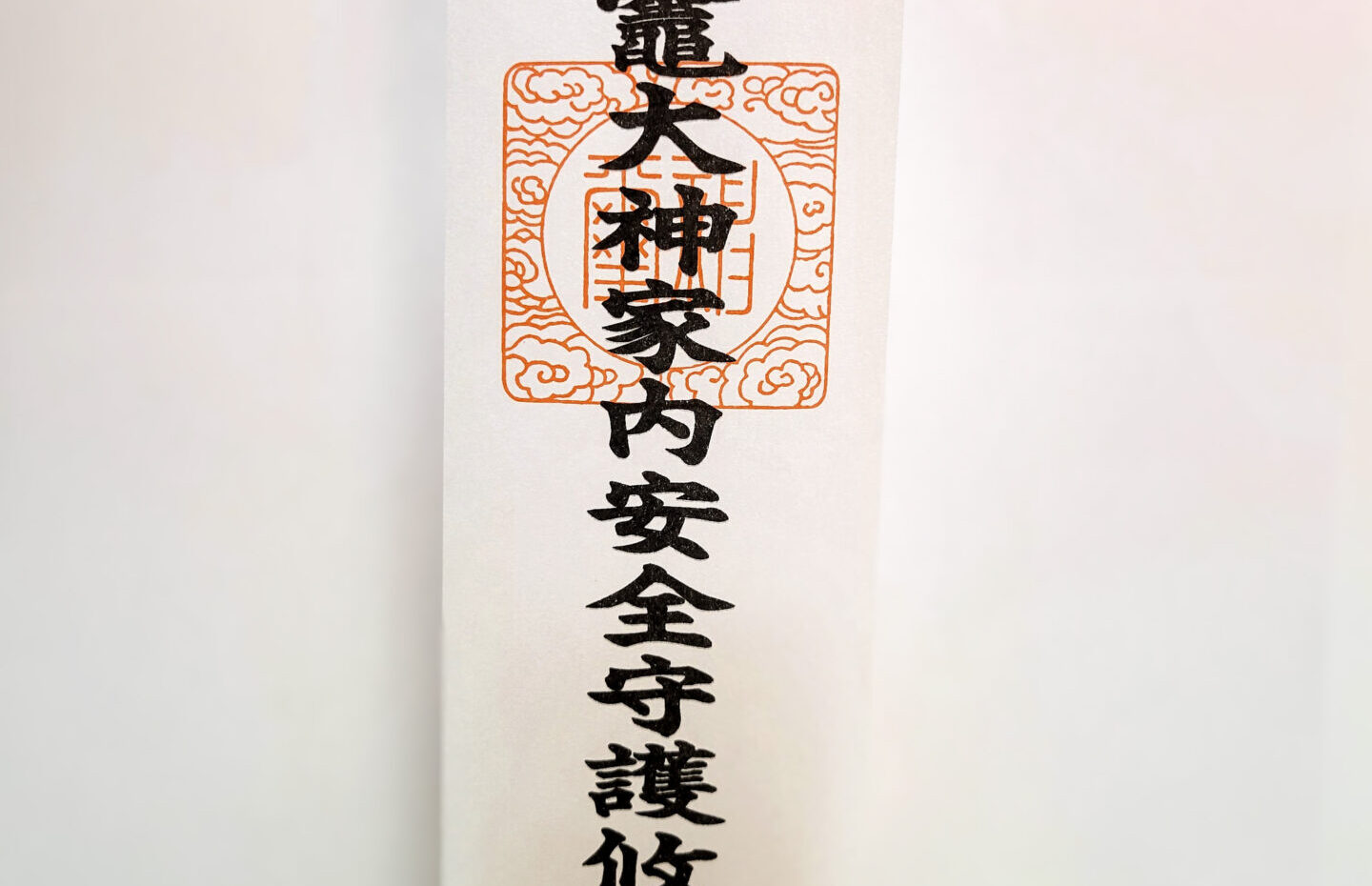

仏式でいう位牌にあたる霊璽・戒名にあたる謚(おくりな)

仏教の場合、位牌という死者の戒名や俗名、没年月日、年齢などを記した木の札があります。

神道においてもこれに似た霊璽(れいじ)というものがあります。

ただ、没年月日や年齢などを記すのは共通しているものの、位牌とは違う点があります。

それは謚(おくりな)と呼ばれる部分です。

仏教の場合は死後の名前として戒名(かいみょう)という生前とは違う名前が授けられますが、これに対して神道では

「山田 太郎 大人命」といった具合に生前の名前に尊称をつけたものを霊璽に記してお祀りします。

これを、謚(おくりな)と呼んでいます。

謚(おくりな)の付け方

謚の付け方は生前の名前に尊称を付けるとお話ししましたが、これには一定のルールがあります。

亡くなった年齢と性別によって決まってくるのですが、一例を挙げると・・・

| 大まかな年齢 | 男 | 女 |

|---|---|---|

| 幼児 | 稚児命(ちごのみこと) | 稚児命(ちごのみこと) |

| 少年少女 | 童男命(わらべのみこと) | 童女命(わらめのみこと) |

| 青年 | 彦命(ひこのみこと) | 姫命(ひめのみこと) |

| 成人 | 大人命(うしのみこと) | 刀自命(とじのみこと) |

| 老年 | 翁命(おきなのみこと) | 媼(おうなのみこと) |

といった形になります。ただしこれはあくまでも一例で、このほかにも、幼児では嬰児(みどりご)、成人では郎男(いらつお)や郎女(いらつめ)、老年では大刀自(おおとじ)など様々な謚があります。

ある程度の基準はあるものの、神社によって年齢のくくりが大まかだったり、逆にもっと細かく定められていたり、同じ年齢でも別の謚名があったり、地域性があったりと難しい部分もあるので詳しくは葬儀を依頼される神社さんに確認したほうが良いでしょう。

諡は誰かに頼むの?お金はいくらかかる?

諡の場合はある程度命名の基準が決まっており誰かに依頼してつけてもらうものではありません。

また、お金がかかることもありません。

焼香の代わりに玉串拝礼を行う

仏式の葬儀では香炉に粉末のお香を焚き個人の冥福を祈る「お焼香」がありますが、神道の場合はありません。

仏式のお焼香にあたるのが「玉串拝礼(たまぐしはいれい)」と呼ばれるものです。「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」とされることもあります。

玉串とは榊の葉に紙垂(しで)という紙を付けたもので、神様やご先祖様に対して願いを込めて拝礼する際に用いられます。

また玉串拝礼以外にも一部の地域ではお焼香のような形でお米をお供えする「献米の儀」を行っているところもあるようです。

玉串をお供えしたのちに神社のお参りの際に行うような二拝二拍手一拝の作法がありますが、このとき拍手は音の出ない偲び手(しのびて)にて行います。

神葬祭の流れ

次に神葬祭の流れについて見てみましょう。

1.帰幽奉告(きゆうほうこく)・枕直しの儀

故人が亡くなったことを神様に報告する儀式です。帰幽(きゆう)というのは人が亡くなり、魂が幽世という世界に帰るということを意味しています。

家の神棚に報告をし、神棚の前に半紙などに白い紙を貼ります。神棚に紙を貼るのは「故人を弔うことに専念するため」などと言われています。

また、故人を北枕にして顔を白い布で覆い、胸元か枕下に守り刀を置き、枕元には枕屏風を立てます。

北枕にするのは、まだ御霊が宿っている遺体を貴いものと考えて、上位(視線が南を向くように)に安置するためです。

守り刀は魔除け、そして医療器具でもある刃物の力で遺体が傷むのを防ぐ意味があると考えられています。

屏風は遺体を安置する部屋の威儀を整える意味と故人の御霊を守護する意味合いがあるといわれています。

2.通夜祭・遷霊祭(せんれいさい)

故人の親族や生前親しかった人たちが集まり行います。

通夜祭は故人の御霊の安らかな旅立ちを祈ります。夜を通すと書くように本来は夜通し寝ずの番をして故人の蘇りを祈るものでしたが、時代の流れとともに形式も変化し、現在では夕方の時刻から行うようになっています。

遷霊祭は故人の御霊を霊璽にお遷しする儀式です。斎場の明かりを消し、儀式を行います。

また、通夜祭の際に併せて帰幽奉告を行うこともあります。

3.葬場祭(そうじょうさい)

告別式と表記されることもあります。故人との最後のお別れを行う儀式です。

神主は式の中で個人の経歴や功績を称える祭詞(さいし)を奏上します。祭詞とは通常のお祭りの祝詞にあたるものです。

祭詞奏上ののち、参列者一人一人が玉ぐしをささげて拝礼を行います。この際、柏手は音を出さない「しのび手」にて行います。

葬場祭ののち、参列者は最後の別れをし火葬場への出棺となります。

4.火葬祭(かそうさい)

火葬場で火葬の前に行われる儀式です。

火葬場は時間が限られているので短時間で行われることがほとんどです。参列者も故人に近しい方のみで行われます。

5.帰家祭(きかさい)・十日祭(とおかさい)

帰家祭とはその名の通りお御霊が家に帰ってきたことを報告する祭りです。本来は自宅で行われていたものですが、現代では斎場で行われることが多くなっています。

また、この際に十日祭と呼ばれる祭りも併せて行うことが増えています。本来は十日経ってから行うものですが、また十日後に親族一同が集まるのも難しいということでその日のうちに十日祭まで行うようになったと考えられます。

三日経ってから三日祭、五日経ってから五日祭というように十日祭以外にもお祭りもありますが、これらをまとめて十日祭を行います。

※流れの一例をご紹介しましたが、この内容とは別の流れで葬儀を行う地域や神社も多々あります。かなり地域性がありますのであくまでも参考までにしていただければと思います。

時代とともに短縮される葬儀の内容

こうして葬儀の流れを見てみると本来はもっと長い時間をかけて行われていたものが、現代では短縮されていることがわかります。

さらに最近では葬場祭と一緒に十日祭を行ったり、火葬場で火葬をしている際に十日祭まで行うケースや1日で葬儀をすべて終わらせてしまうケースもあるようです。

世の中の移ろいとともに葬儀の形が変化していくのはある程度仕方のないことなのかもしれません。

ただ、葬儀を進めるうえで覚えておきたいこともあります。

人の死を悼むことを「弔い」といいますが、

「弔う」という言葉の語源は「訪う(とぶらう)」という言葉や「共ろう(ともろう)」という言葉にあると言われています。

故人のもとを訪ねて御霊をお慰めする。出来るところまで共について行って御霊をお見送りをする。

といったことを忘れず葬儀に参列したいものです。

五十日祭・納骨・百日祭・年祭について

五十日祭は仏教における四十九日に相当するものです。

五十日祭が過ぎると忌明けとなりますので神棚に貼っていた白い紙を剥がし、お祀りを再開します。

また五十日祭に併せて納骨を行うケースが多くなっています。五十日祭後に墓地へと移動し納骨祭を行います。

五十日祭後は100日経ってから百日祭、1年経ってから一年祭、3年経ってから三年祭といった具合に節目ごとにお祭りを行います。

50日祭や1年祭の数え方

100日祭までは亡くなった日を1日目として数え、1年祭以降は満で計算します。

例えば令和7年10月1日に亡くなった方は

十日祭は10月10日

五十日祭は11月19日

一年祭は令和8年10月1日

三年祭は令和10年10月1日

となります。

年祭は何年まで行う?

帰幽(きゆう)から50年経つと「祭り上げ」や「弔い上げ」といって故人の御霊は祖先と一体になるといわれています。

よって五十年祭まで行うのが一般的です。中には三十年とするところもあるようです。

50年も経つと故人のことを知っている人も少なくなってくるため、繰り上げて祭り上げとするケースもあるので、50年目まで年祭ができるか不安な方は、葬儀や年祭を依頼している神社へ相談なさると良いかと思います。

年祭はぴったりの年数で行なわないといけないの?

「今年はおじいちゃんが5年祭でおばあちゃんが4年なんだけど別々に年祭を行わないとだめなの?」というようなこともあると思います。

こうした場合はおばあちゃんの1年繰り上げて同時に五年祭を行うということも行われます。

年祭を行う年数は絶対的なものではなく、ご家庭の事情に応じてある程度融通を利かせても問題ありません(ただし、年数は繰り下げるのではなく繰り上げが基本)。

ご先祖様を大切に思う気持ちが大切ですので、期日がずれてもご先祖様のおまつりを続けていくことを考えてみましょう。

御霊舎(みたまや)のまつり

ご先祖様のお祭りは神棚とは別に御霊舎(みたまや)を設け、中に霊璽を納めて日々のお参りをします。御霊舎は仏教でいうところの仏壇にあたります。

神棚と御霊舎は別に設けますが、間取り等の関係で難しければ神棚の下に設けても構いません。この場合は神棚は目線よりも高い位置に、御霊舎は上半身ぐらいの高さに設けます。

御霊舎を新しく設ける際は近くの神社にお願いしてお祓いを受けると丁寧です。

御霊舎の価格は数万円から100万円以上するものまで非常に幅があり、大きさも様々ですが、これで御先祖様の神格が決まるわけではありません。ご家族と話し合い、ご家庭の事情に合わせて決めれば問題ないでしょう。

御霊舎のお供えや飾り

御霊舎のお供えや飾りは基本的に神棚と同じで構いません。

お米、お酒、塩、水をお供えし、月命日など節目の日には故人の好きだったものなどもお供えしてお参りします。

神鏡、榊立て、五色旗、かがり火台などを飾るとより丁寧です。

服忌について

服忌(ぶっき)とまとめて呼ばれますが、

「服」は故人への哀悼を表す期間

「忌」は故人を偲んでの祭りに専念する期間

を意味します。

かつては服忌の期間を定めた服忌令(ぶっきりょう)がというものがあり、忌が最長で50日間、服が13ヶ月となっていましたが、現在は地域の慣習に沿うことが一般的となっています。

忌中の日数

一般的な例を表にしてみました。

| 個人との関係 | 忌中の日数 |

|---|---|

| 父母・配偶者 | 50日 |

| 祖父母 | 30日 |

| 兄弟・姉妹 | 20日 |

| 子 | 20日 |

| 叔父・叔母 | 20日 |

※配偶者の親族の場合はこの表から1つ繰り下げた日数となります。

特に地域の慣習が無い場合はこの日数を目安にするとよろしいかと思います。

忌中の間は神社へのお参りを慎むべきとされていますが、やむを得ず参拝する場合はお祓いを受けてから参拝するようにしましょう。

また、忌中が年末年始に重なる場合は忌明け後に新しいお札をお受けください。

服の期間について

服の期間については忌よりもあいまいな部分が多いように思われます。

三か月から半年くらいまでと言われていたり、一年というところもあって、はっきりとした期間をお答えすることは難しいです。

期間に関しては故人の死をどのように捉えているかという部分が大きいかもしれません。三か月、半年、1年といった区切りを目安に亡くなった方のことを考え、

「まだ哀悼の意を表していたい」と思えば服の期間。

「気持ちを切り替えてまた元の生活に戻っていける」と思えば服の期間が明けた。

というようにお考えください。

神葬祭や年祭における知識や気になるマナーについて

最後に神葬祭において気になるであろうポイントについてまとめておきたいと思います。

神葬祭の費用(神主へのお礼)はどのぐらい?

神社へ納めていただくお金(祭祀料や玉串料などといいます)については、葬儀を1日で行うか、通常通り2日かけて行うか、神主は何人で奉仕するのかといった様々な条件が関係してきますので明確な金額を出すことは難しいです。

かなり大まかな目安としては20万円前後~30万円が多いかと思われます。

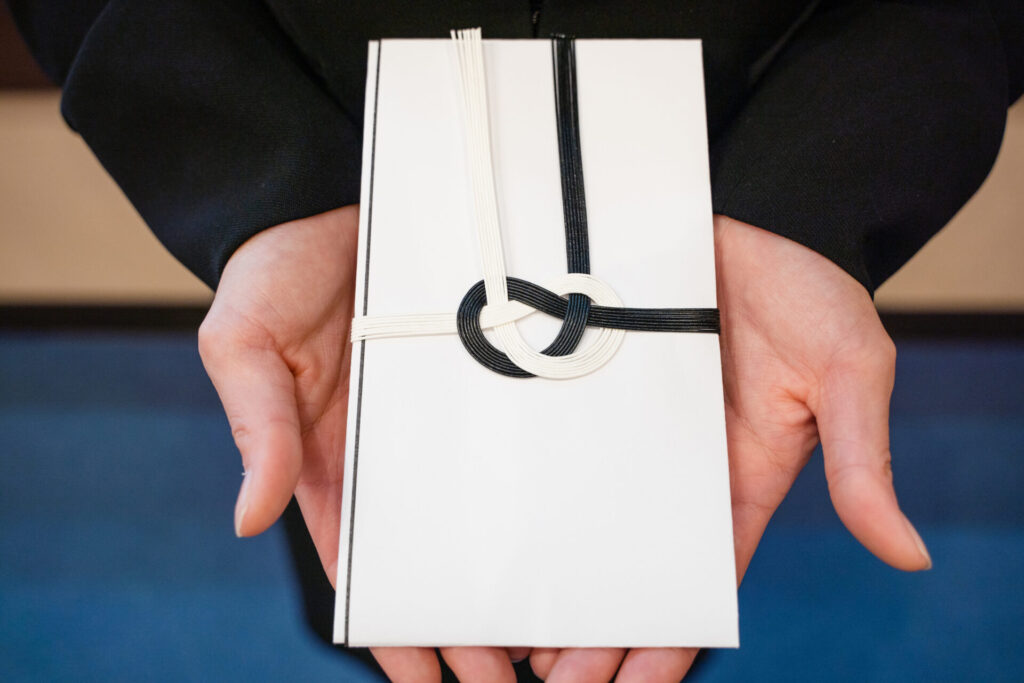

香典(不祝儀)袋の種類は?表書きは?

香典は仏式で使われる言葉ですが、伝わりやすいので便宜上使用させていただきます。

白黒の水引(みずひき・包み紙にかける帯紐)を選び、表書きは「玉串料」や「御霊前」とします。

水引の色は銀色のものもありますが、弔辞用として販売されているものであれば問題ないでしょう。

ちなみに水引は結び終わった紐が上を向いている結び切りのものを用います。

袋の裏側のたたみ方ですが、上の折り返しが上にくるようにし、悲しくて目を伏せた状態を表すようにします。

神道のお盆は?新盆はある?迎え火は?提灯は?

神葬祭がそれほど盛んでない地域では神主を招いてのお祭りを行わないこともあるようですが、一般的は神道でもお盆があります。

また、故人が亡くなってから初めてのお盆のお祭りは新霊祭(しんれいさい)や新盆祭(しんぼんさい)や精霊祭(せいれいさい)といった名前で呼ばれています。

お盆の日にちについては地域によって7月13~16日、8月13~16日といった違いがありますが、地域の慣習に従って行えば問題ないでしょう。

迎え火や送り火・提灯について

お盆の初日には故人の御霊が迷わず家に帰ってこられるように、お墓で焚いた火種を提灯で持ち帰って自宅で火を焚いたと言われています。これを迎え火といいます。地域によっては墓から自宅までの道々に火を焚いたというふうにも言われています。

また、お盆の最終日には逆に迷わず帰れるように自宅で火を焚いて送り火としたそうです。

火事の危険もありますし現代ではそこまで行うのも難しいので、代わりに玄関先に提灯を吊り下げておくだけで構いません。

提灯の火もLEDで代用するところが多いかと思います。

偲び手はいつまで?

神葬祭のお参りでは拍手は音の出ない偲び手(しのびて)にて行いますが、これはいつまで行えばよいのでしょうか。

これも地域や神社によって違いが出てくる部分なのですが、

「50日祭までは偲び手」

とするところが多いようです。

中には

十日祭からは家庭でのお祭りなので音を出してもよい

とする神社さんもあるので、年祭をお願いする神社の方に確認するとよいでしょう。

神葬祭の根底にあるもの

ここまで神葬祭やその後のお祭りについて記してきました。

神葬祭が昔から徐々に短縮されてきていること、神社や地域によって神葬祭やご先祖様をお祭りする方法に違いがあることなどを知っていただけたかと思いますが、その根底にあるのはご先祖様をを大切に思うこと、お家の守り神様となられるように御霊をお慰めするということです。

「ほかのお家とやり方が違うけどどうしよう」

「これで本当に合っているのかな」

といった心配ごともあるかと思いますが、いろんな考え方がありますので必要以上に難しく考えることはありません。

ご先祖様の祭りを続けていくというお気持ちが大切です。