お札のおまつりの仕方(向き・方角)・神棚を設ける場所は?違う神社のお札を一緒にまつる場合や神棚がない場合なども

古くより私たち日本人は各家庭の中にも神社の御札をおまつりし、神様と生活を共にして日々の無事を祈ってきました。

神様に手を合わせることによって、日々の暮らしの中に心の安らぎや感謝の心が生まれ、心豊か営みを実感させてくれます。

地域や場所・時代によっては、おふだを柱に取り付けたり、床の間(とこのま)などに立て掛けておまつりをしている場合もありましたが、お札を更に丁重におまつりを行うために神棚(かみだな…別に宮形とも)を用意しておまつりを行うようになりました。

本記事では「お札(おふだ)をいただいたけれど、どのようにおまつりしたら良いのか分からない」という方向けに基本的なお札のまつり方をご説明します。

お札をおまつりする向き(方角)や高さ

お札をおまつりする場所は、清らかなご自分の目線より高い位置(目上の者に対する考え)を選びます。

向き・方角(お札・神棚から見て)については、南向き・東向き(おまつりするお札…神宮大麻が太陽の関わる神様であるため)が良いとされております。

必ず南か東を向けなければならないのか

時折、南か東という点について絶対的なものであると考えていらっしゃる方も見えますがこちらは”絶対”ではございません。

無理に南か東を向けたことによって日々のお参りやお供えが窮屈になってしまうよりは、ご家族皆様が日々お参りしやすい場所を選ばれるほうが良いです。

「お札とその周辺を明るく清浄な場所に保つこと」に重点を置いておまつりいただくとよろしいかと存じます。

高さに対する考え方

お札をおまつりする高さに関しましても、もちろん目線より高い位置におまつりするに越したことはありません。

ですが、状況に応じて柔軟に変えることもできます。

例えばお札をおまつりされている方がご高齢の場合。無理をして高い所にあるお供えを交換しようとすると事故につながりかねません。家内安全を願ってお札をおまつりするのにこれでは本末転倒です。

この場合は、神棚の位置を少し下げておまつりしていただく方がよろしいでしょう。

また、引っ越したばかりで高い棚などが無く、目線より高い位置におまつりできないという時などは、座った状態でお参りし、お参りの際に目線より高い位置にお札がくるようにする。といった考え方もございます。

違う神社のお札を複数おまつりする際の順番・並び

お札をおまつりする際は御神座(ごしんざ)に順番があり、中央を最上位とし、次に向かって右、その次に向かって左におまつりします。

尚、神棚(かみだな)を用いずにおまつりする場合もそれにならって丁重におまつりします。

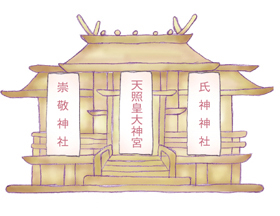

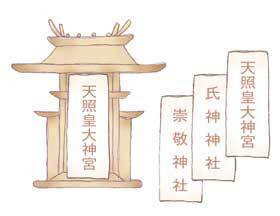

もし神棚(かみだな)にお札をおまつりする場合は、基本的に以下の”図”のようにおまつりします。

三社造りの場合

三社造り(さんじゃづくり)と呼ばれる扉が三つある神棚(かみだな)については、

①中央に天照皇大神宮(神宮大麻…じんぐうたいま、と呼ばれる)、

②向かって右側に産土(氏神)神社のお札(当社の場合は清瀧神社のお札)、

③左に崇敬している神社のお札(例えば旅行先でお頒ちいただいたその神社のお札)が入ります。

一社造りの場合

一社造り(いっしゃづくり)と呼ばれる扉が一つある神棚については、

“手前から”①「神宮大麻」②「氏神様」③「崇敬神社」

の順で入れておまつりします。

お札をたくさん(4体以上)受けた場合のまつり方

神宮大麻と氏神神社のお札はそれぞれ1体ずつですので崇敬神社のお札が複数体あるという前提でお話をさせていただきます。

※お札は1体(いったい)2体(にたい)と数えます。

三社造りの場合

この場合は向かって左側の崇敬神社のお札のところに重ねておまつりをします。以降、5体目、6体目とお札が増えた場合も同様に重ねておまつりします。

一社造りの場合

手前から①「神宮大麻」②「氏神様」③「崇敬神社」とお札をおまつりしているところに

④「崇敬神社2社目」⑤「崇敬神社3社目」

といった具合に奥にお札を重ねていきます。

※いろんな神社に参拝し、お札を受けてくるのは悪い事ではありませんが、一社一社のお参りやお札の扱いがおざなりにならないよう、丁寧な参拝やおまつりを心がけてください。

神棚が無い場合のおまつりのしかた

神棚が無い場合は棚の上などでお札を壁に立て掛けておまつりします。

お札の下に半紙や白い布を敷いて正常に保つようにするとより丁寧です。

「神棚を用意するほどではないけど、そのままというのもちょっと・・・」という方にはお札立てにおまつりする方法もございます。

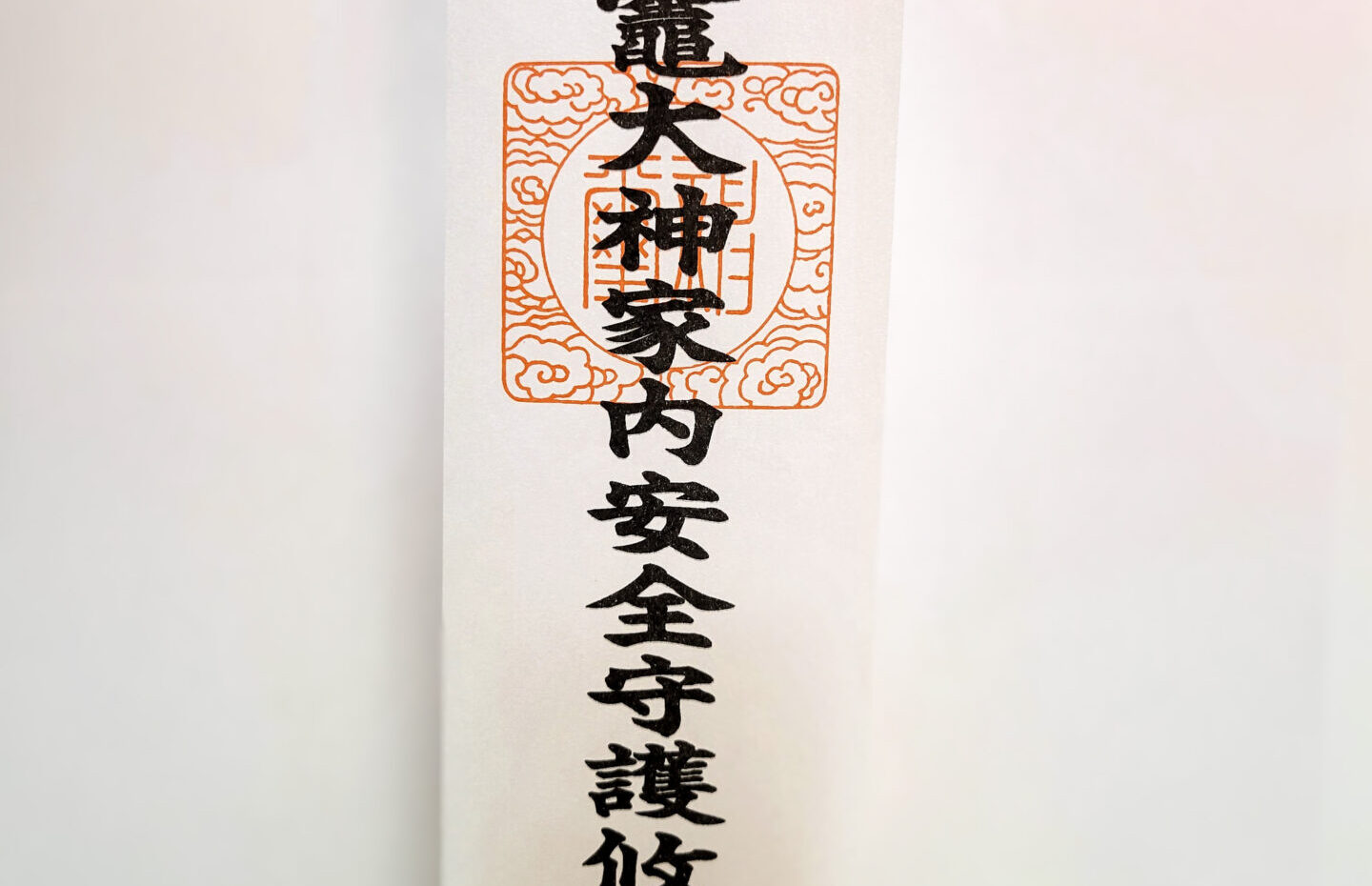

当社では写真のような御札立てを頒布しております。

授与品のページも参考にご覧ください。